[摘要]香港有座重庆大厦,它在游客眼里,是兴奋的、廉价的冒险乐园;在辗转而来的第三世界国家商人那里,是通往锦绣前程的希望之光;在香港人心中,它是罪恶和恐惧代名词。

腾讯文化 胡子华

《香港重庆大厦:世界中心的边缘地带》,麦高登著,杨旸译,华东师范大学出版社

重庆大厦里住着一百多个国家的人,被《时代》杂志评为“全球化最佳案例”的地点。从2006年起,香港中文大学人类学系主任麦高登开始对重庆大厦进行人类学研究,并在《香港重庆大厦》(Ghetto at the Centre of the World: Chungking Mansion, Hong Kong)一书中通过引人入胜的故事,展现了大厦居民与国际商品、金钱、理念之间错综复杂的联系,该书近期已由华东师范大学出版社翻译出版。

在王家卫拍摄《重庆森林》之前,重庆大厦在中国内地少有人知,声名却已传遍他方世界。它在游客眼里,是兴奋的、廉价的冒险乐园;在辗转而来的第三世界国家商人那里,是通往锦绣前程的希望之光;在香港人心中,它是罪恶和恐惧代名词。但置身于“回归后的香港故事”里,这座大厦的命运却和中国内地最为息息相关,它连接着中国南方的制造中心和第三世界国家的广阔市场。这些由零散商人开拓出来的贸易路线就像隐秘的中国商品谱系图,密密麻麻地延伸至南亚和非洲的广阔空间。因此,理解重庆大厦,也是理解中国内地和香港的关系,还是理解中国和世界的关系。

游客式兴奋:廉价的冒险乐园

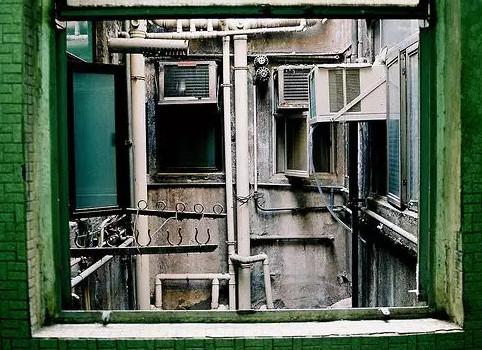

早在1994年王家卫拍摄《重庆森林》之前,香港的重庆大厦就已经“恶名”在外了。它位于弥敦道的黄金地段,是名副其实的香港心脏地带。但这颗心脏往往被视为是“黑色的”,因为在众多光鲜商场和摩天大楼中间,它不仅显得灰暗、破旧、古怪,还弥漫着某种危险气息。在重庆大厦的门前,总是糜聚着大量装扮鲜艳、黑皮肤的南亚人和非洲人,“假如你是华人,进入大楼后可能反而觉得自己是少数民族,茫然不知所措。假如你是白人,也许会下意识地捂紧钱包,不安之中还带有第一世界国家的愧疚。假如你是女人,可能还有点不自在,因为你周围有一百多双虎视眈眈的男性的眼睛”。

正是这样一个“种族混乱”的地方,反而构成了旅行圈里的隐秘传说。在上世纪70年代,廉价的重庆大厦被写入旅行圣经《孤独星球》,因此受到大批嬉皮士和背包客的热捧,至今仍不断吸引着那些在感知和想象方面过度兴奋的游客们。据统计,重庆大厦每晚大约有4000多人留宿,他们分别来自一百多个不同的国家和地区,近几年,内地游客也开始成为其中迅猛的生力军。

在这座光怪陆离的、迷宫式的“冒险乐园”里,“从旅店到清真烧烤,从价格各异的威士忌到性,电脑修理,卫星电视,装置在钢笔和眼镜里的隐蔽摄像头、文具,生活日用品,洗衣服务,药品、国际避难方面的法律咨询服务,还有基督徒和穆斯林的精神食粮等等”,几乎什么你都能找到。简言之,它被想象成一个人可以消失其中的地方——一如《重庆森林》里错综又颠簸的镜头。

除此之外,这座大厦之所以被那些热衷“冒险”的游客选中,也因为好奇那些时而生活在法律这一边、时而又生活在法律那一边的大厦居民们。他们带来了遭遇“旅途故事的高概率”:这些故事或者是危险的,如抢劫、谋杀和暴力事件;或者是充满诱惑的,如毒品和性交易;又或者是悲情的,如那些期待着像摇号机里的彩票一样被选中的政治避难者,他们心里早早备好了诸如“警察把他的眼皮贴起来,逼迫他盯视太阳,最后致其眼盲”的类似悲惨经历。

美国人麦高登也是这些被吸引的游客之一,但显然他对重庆大厦的兴趣比一般游客要持久得多。1983年,他第一次进入重庆大厦,在那里住了一个星期,大厦内穴洞般的空间设计、不安窗户的漆黑房间,以及住宿旅客的好色性情都给了他很深的印象。1994年,他搬到香港居住,每隔几一段时间就去重庆大厦里吃咖喱、踩点,对那里的兴趣越来越浓。2006年,他开始长期逗留重庆大厦,正式展开对它的人类学研究——成果集结为《香港重庆大厦》一书出版。

在他试图全面、系统地了解重庆大厦时,在其人口分类学和文化一览表中,大厦里的那些“常住民”(通常是商人、临时工、避难者、性工作者、瘾君子等等),比雾聚雾散般的游客得到了更多的关注。

商人式淘金:第三世界成功人士俱乐部

说是重庆大厦的常住民,其实大多数也不过是候鸟而已。这类候鸟中最多的是循着商机而来的商人,以及抱着同样发财梦想但又缺乏资本的非法劳工。

中国内地的南方工厂作为制造基地的崛起,提供了大量廉价的商品,这对很多第三世界国家的消费市场产生了巨大的磁力。这个聚宝盆式的新制造中心,吸引着一大批来自南亚和非洲第三世界国家的商人沿着各自的矿脉走向一步步前来,并汇聚在重庆大厦组成“第三世界成功人士俱乐部”,即由“穷国的富人”来充当“富国的穷人”。如果没有这些商人和众多廉价的临时劳工,重庆大厦不可能成为如今的国际市场,充当中国制造商品销往广阔南亚和非洲国家的中转地。当然,这既得益于香港宽松的签证政策,也跟香港充当中国对外门户的“重要角色”有关。事实上,“重庆大厦的角色正如香港本身在全球的角色—它是中国内地和世界之间的贸易中心”。

在追踪麦高登关于中国商品贸易路线图时,我们也可以从中窥见中国制造的商品形象何以和廉价、劣质捆绑在了一起。事实上,中国企业并非没有能力提高自己的产品质量,有一些产品质量其实也已达到了很高的质量要求,但中国制造在世界上始终脱不去廉价、劣质的外衣,一大原因是,对重庆大厦这些来自第三世界国家的中间商而言,廉价而非质量才是第一需要,哪怕是仿制品和假货也OK。对不少倚赖于外贸出口的中国企业来说,第三世界国家市场的需求决定了它们选择保持廉价,并放弃提升质量的动力,多数商人在中国主要购买最便宜的产品。

反过来,中国的廉价商品对重庆大厦中的商人来说,无异于他们的希望之光,重庆大厦也成了他们逃离发展中地区穷苦生活和通往锦绣前程的机会。对我们来说,这似乎不难理解,他们就像我们自己国家里那些从各个角落不断涌向东部城市的年轻人一样,北上广提供一个机会,但这个机会并不是那么大。这些远道而来的商人一路充满了经济上的冒险,汇率、海关、诱骗等各种风险无处不在,稍有失算,可能就会血本无归。当然,另有一些人,也在尝试其他的致富路径,他们雇人把黄金塞在肠子里,从香港偷运至尼泊尔,而当时尼泊尔严禁个人拥有黄金。1985年末,尼泊尔警方逮捕了一批这样的青年旅客,命令他们不停蹲跳,直到肠子里的金子全部掉出来为止,有些人甚至被监禁了很久。

本港式恐惧:抢夺财富与罪恶温床

彼之蜜糖,吾之砒霜。事实上,重庆大厦这块“第三世界国家飞地”并不受香港人欢迎,在香港人对它的形容中,我们经常可以看到臭名昭著、鱼龙混杂、三教九流、藏污纳垢等类似的词汇。

1961年,重庆大厦初建时,在当时的香港算得上是一处高档的建筑,内有带扶手电梯的商场、灯红酒绿的夜总会,以及高级珠宝铺,一度闻名于尖沙咀。但在时代发展中,它逐渐与周围环境的发展脱节了,成了被弃置于时代后头的“垃圾堆”和“历史遗留物”。香港人不喜欢重庆大厦,一大原因就是它的落后与香港的新时代身份不协调。在2007年,香港的人均收入以购买力计算已经是美国人的93%,远远高于多数欧洲国家,并且是内地人均收入的八倍,多数香港人的观感是“香港已经很发达和富裕了”,而重庆大厦则像是杵在香港心脏部位的一块发展中国家的岛屿,想来香港抢夺财富。

但这座被野心勃勃的南亚人、非洲人挤占为“新沃土”的大厦,还进一步给香港人带来了恐惧。“我每次路过都好紧张……总觉得自己进去就会迷路或者被人绑架”、“我也不敢去,里面好像有许多色狼流氓”……重庆大厦成了香港人眼中的一处恐惧的“黑洞”。那里聚集着他们不熟悉的鱼龙混杂的人群(性工作者、瘾君子、非法劳工、政治避难者等),黑乎乎的门道就如同雨果笔下的下水道系统,庞大、隐秘但极其灵活。在时不时传出的骇人的谋杀事件中,人们越发相信,重庆大厦已成了某种意义上的罪恶温床。

“的确,在重庆大厦里不做一点游走在法律边缘的事情,不是赚不到钱,而是比较困难。……这些逾越法律界限的生意,恰恰令重庆大厦成为世界低端全球化的中心。”但麦高登倾向于认为,重庆大厦内的违法与其说是道德问题,不如说法律技术的问题。因为由于大厦人群身份的特殊性使得他们无法求助于法律系统,而只能衍生出自己的一套管理方式。在这套管理体系下,麦高登判定“重庆大厦大致是一个文明、和平,甚至是有道德的地方”。

重庆大厦到底危不危险,可能并不如香港人想象的那么夸张,也可能不会像麦高登认为的那样有道德,毕竟在《香港重庆大厦》出版之后,很快就又发生了北京师范大学女生在重庆大厦被强奸的事故。有趣的是,麦高登在其中充当的角色。麦高登自从介入重庆大厦的研究以后,因其“教授”身份在大厦内得到了极大的敬重,与此相应,他也看重他们的友谊,看重给缺钱的人提供金钱帮助。麦高登认为自己在某种程度上有让重庆大厦的人受益,因为他致力于扭转香港民众对重庆大厦的认知,引导媒体对其进行正面报道。换句话说,他在某种意义上充当着重庆大厦的“护民官”和“公共辩士”,这似乎超出了人类学工作者只描述不评价的“禁欲立场”,而这也将更改读者对他的“叙述信任”。

重庆大厦的未来:新自由主义与低端全球化

谈及重庆大厦的未来,必须注意到重庆大厦自身时刻在保持着改变。对曾迷醉于这里的游客来说,“九十年代来这里的时候,这里非常疯狂。现在它看起来太正常、太资产阶级了。”对曾涌向这里淘金的第三世界商人来说,中国内地才是海洋,香港已是小池塘,香港正在收紧它的入境政策,再加上重庆大厦的租金在逐年上升,“其充当中国和世界其他地方中间商的余地越来越少,今后香港的未来也是如此”。即使对香港人来说,重庆大厦也不再那么恐怖,重庆大厦业主立案法团不认同非法劳工、不理解避难者和迷幻药的角色,也在致力于大厦内电力系统、防火系统、公共设施系统(包括安装摄像头)和清洁服务的改善。

重庆大厦的“正常化”是麦高登所不愿看到的,这意味着整座大厦的灭亡。他认为重庆大厦代表了一种与可口可乐、诺基亚、索尼、麦当劳等这类跨国集团不一致的低端全球化:人与物品在低资本投入和非正式经济(半合法或非法)情形下的跨国流动,其组织形态常与发展中国家联系在一起。在这种低端全球化中,人们如置身于全球文化超市:“世界上有各种各样的文化元素,从食物、音乐到宗教,每个人自由选择超市中的东西,从而塑造自己的人生”。在其中,人们能培养出一种包容多样性的力量,印度人和巴基斯坦人握手言和,土耳其人和美国人达成共识“为意识形态而争执是一件蠢事。我们都是世界公民,所以应该尊重彼此。”

那么值得追问的是,什么力量达致了这样一种文化多样性呢?答案是清晰的:金钱。在重庆大厦,金钱主宰着世界,钱的最高法则盖过了其余的分歧,因为在这里一个人不接受不同的文化、教义、道德准则的存在,就无法在重庆大厦生存和经商。为了利益,种族及宗教的矛盾只不过是令人分心的闹情绪而已。在这个法则下,重庆大厦里的贫富差距,以及各种不公平现象都被视作真实的人生接受下来,而不会去质疑这个系统。不过重庆大厦有一些可见的不同之处:“它不同于不露声色的企业剥削,重庆大厦中剥削者与被剥削者认得彼此的面孔,被剥削者不寻求反抗,而是向剥削者看齐。”

但必须认清的是,钱的最高法则并不会保存文化的多样性,而恰恰是价值观的单一性:赚钱就是一切。换言之,金钱的最高信条只是遮盖了分歧,而非消除了分歧。重庆大厦多元文化之间的“祥和”只是拘于一时一地的权宜之计,是一种临时性的拼凑状态。当他们回到自己的国家,印度人和巴基斯坦人仍相互对立。有些非洲商人想赚钱回到祖国,只因为在那里,钱就是权力,有了钱,他可以打女人,即使杀掉也没人在意。

麦高登为重庆大厦的辩护其实是对“新自由主义”的辩护,因为新自由主义的意识形态,最为强调对金钱的追求。他认为新自由主义也正是香港的主导意识:以市场作为价值的最终主导力量。在市场导向下,香港采取的宽松签证政策、它针对外来人群的开放态度,得以推动商品的流通,这才产生了重庆大厦“低端全球化国际市场”的存在。而重庆大厦的“正常化”在麦高登看来恰恰是违背“新自由主义”的,也是值得警惕的,因为它剥夺了很多人得以创造美好生活的机会。

当然,这一观点与麦高登的介入立场有关。然而,完全按照金钱原则走下去,重庆大厦的未来是什么呢?是越来越多的人们实现其致富梦想?不,更可能的结局或许是越来越多的人成为失败者,并永远地困于这个霍布斯式的原始世界:贫穷、肮脏、野蛮、凶残,互相嘶咬。

本文系腾讯思享会独家稿件,未经授权,不得转载,否则将追究法律责任。关注“腾讯思享会”微信ThinkerBig,分享思想之美。