近日外媒报道,威尼斯双年展上多国展览变成政治宣传阵地。其中,印度艺术家将受暴力迫害的印度女性衣物在祭坛上展示;智利艺术家通过作品展示了集权向民主过渡对女性的影响;而近年来的国际政治热点国家乌克兰,则组团推出宣扬独立的作品。乌克兰国家馆的一位资助人就明确表示:“我们支持的艺术家都是独立、不妥协的,代表了乌克兰的未来”。

本来该是艺术家交流的一个盛大party,却好像成了政治宣传的舞台。以形而上的名义聚会,观者却看到了形而下的实务。其实,不光是此次威尼斯双年展,放眼各类国际艺术展,往往都能看到这种“艺术搭台政治唱戏”的场景。为何国际艺术展会和艺术紧密挂钩呢?

一、国际艺术展充满政治性是普遍现象

“政治波普”曾作为一种艺术门类而为人所关注。而国际艺术展上的政治题材则远远超过了“政治波普”所涵盖的范围。两年一度的威尼斯双年展可谓世界上最受关注的艺术展之一,此外,中国艺术家常去的香港巴塞尔艺术展、艺术登陆新加坡博览会等展会现场,都能经常看到“熟悉”的面孔。

拿我们最熟悉的中国艺术家举例。毛泽东是参展艺术家最爱用的题材,一排中国艺术家或画廊的展位走完,不看见三五个毛主席形象就会感觉缺了点什么。或者反过来说,如果在展馆走着走着发现连着看到几个毛主席像,不用抬头看指示牌,你也能知道是走到了中国艺术家的展区。

张晓刚作品《血缘:大家庭3号》

即便不用毛泽东作为创作主体,中国艺术家在国际展览上的亮相也通常透出一些政治味。1995年,在国际上还默默无闻的云南画家张晓刚,凭借油画《血缘:大家庭3号》入选第四十六届威尼斯双年展,从此在国际上打响知名度。至今,“大家族”系列仍是他最受国际认可、售价最高的作品。那幅参加1995年威尼斯双年展的《血缘:大家庭3号》也是他最贵的一幅画,2014年香港苏富比春拍中以9420万港元成交。

“大家族”系列乍一看上去并没有毛泽东的形象,然而无论是穿着绿军服戴着红袖章的红卫兵小将,还是别着毛主席像章的妈妈,都明白无疑地向观看者传达出强烈的“文革”气息。联想到1993年王广义凭借“可口可乐”系列入围威尼斯双年展,可以看出早期中国当代艺术家进入国际艺术展视野的时候,是以政治性题材作为敲门砖的。

以上只是以中国艺术家讲一个例子。其实放眼世界各国,以政治性题材作品进入国际艺术展,都是非常正常的事。俄罗斯艺术家爱画列宁、普京,柬埔寨艺术家不时以波尔布特入画,越南艺术家则偏爱胡志明题材。

新加坡艺术家非常热衷于拿他们的开国总理李光耀入画

如果你认为政治题材只是社会主义国家的特色,那资本主义国家的艺术家会以作品对你说no。今年刚刚去世的李光耀先生几乎以一己之力将新加坡带入了发达国家的行列,在新加坡拥有无可比拟的人气,而新加坡艺术家也“投桃报李”,不断地将他的形象画入作品中。简单说,新加坡艺术家用李光耀形象做题材的比例,要远超用毛泽东形象做题材的中国艺术家。

2013威尼斯双年展总策展人马西米连诺·乔尼

而美国艺术家则历来以在画中恶搞总统为乐事。上图为国内媒体在2013年威尼斯双年展时采访主题展策展人马西米连诺·乔尼时的照片,后边当背景的那件雕塑作品,就是以美国前总统小布什为人物原型的。

二、很多艺术家平时远离政治,一到国际上就很具政治性

如果常去798之类的国内艺术区,或者“艺术北京”这种国内艺术展逛,就会发现作品普遍的政治性没有那么重。再翻找一下带着政治题材作品参加国际艺术展的艺术家,就会发现他们的大多数作品其实离政治不近。

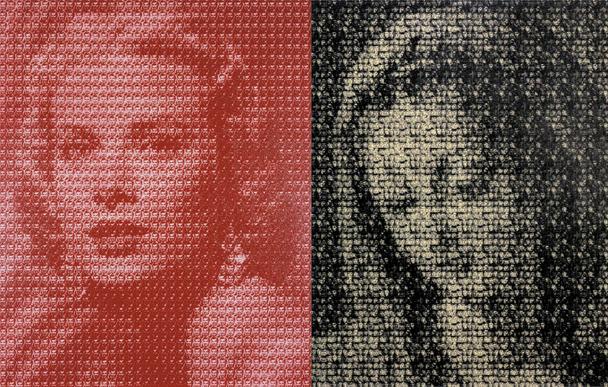

金东囿:《玛丽莲·梦露和肯尼迪》,左侧是用数千个肯尼迪小头像拼成的梦露像,右侧是用数千个梦露小头像拼成的肯尼迪像

这里举两个例子。韩国艺术家金东囿擅长创作人像拼贴画,用一个个小的人物A头像,拼成一幅人物B的大头像,形成一种你中有我我中有你的艺术效果。在2011年的首届“艺术登陆新加坡”博览会上,他带去的是一幅名为“玛丽莲·梦露vs约翰·肯尼迪”的作品,用数千个梦露头像拼成了一幅肯尼迪头像,再反过来用数千个肯尼迪头像拼成一幅梦露头像。联想到肯尼迪总统和大明星梦露之间的绯闻,这幅作品就有了一种对政治的影射之意。

那么这名韩国艺术家真的热衷于政治吗?看看他其他的作品就知道了。跟梦露vs肯尼迪同一系列的,还有格蕾丝·凯利vs克拉克·盖博、奥黛丽·赫本和格里高利·派克,佛陀vs朴生光(一位韩国画家)等等,基本是一位混搭大师,乐于把各种人物关系混搭在一幅作品中。而除了梦露vs肯尼迪那幅以外,其他都与政治无关。但带去国际艺术展的偏偏是那幅讽刺美国总统私生活的作品。

韩国艺术家金东囿的其他作品,可以看出他的作品涵盖面很广,不只局限在政治领域

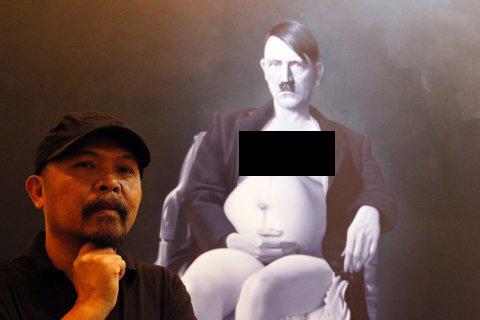

另一个例子同样发生在首届“艺术登陆新加坡”博览会上。印尼艺术家罗纳德·马努朗(Ronald Manullang)创作了一组以希特勒为造型的作品。这组作品中,希勒特分别被画成了裸体女人以及怀着孕的女人。很多行色匆匆的观展者走到这组作品前时,都会被吸引而驻足观看。作者称这组作品表达了“对希特勒的惩罚”。那么这位印尼画家平时的创作也是围绕政治题材进行的吗?

印尼艺术家罗纳德·马努朗和他的作品《期待新出生的孩子》,画上画了一个怀孕的希特勒

翻看他以往的作品,基本可以说,他是围绕裸女题材创作的……他的个人网站里,几乎每幅作品都在不同程度有裸露的成分,很多都可归入少儿不宜之列。可以说,他的希特勒系列作品基本是把驾轻就熟的裸女题材换了个头——装了一个希特勒的脑袋,然后就送到国际艺术展上了。

印尼艺术家罗纳德·马努朗和他的作品《维纳斯-男人》,右侧男人形象是他自己的自画像

这么说可能不够厚道,但平时阳春白雪,一到国际艺术展就送去政治性很强的作品,这个现象是在全世界普遍存在的。

三、政治对于艺术,更多是一张名片

那么,为什么那么多本来不热衷政治的艺术家,要把自己搞成一副“愤青样”去参加国际展览呢?其实道理很简单,概括起来就是三个字——标题党。

很多艺术家是把政治题材作品当做一张名片,一块叩响世界大舞台的敲门砖。一个初出茅庐的年轻艺术家,初到国际舞台,外国画廊负责人、策展人,以及观展的观众都不认识你。这时如果挂出一张以名人为题材的作品,会很容易让人关注到。至于人家觉不觉得好都是次要的,先知道有你这么一个人,这是最最紧要的。

像格瓦拉这样具有世界知名度的政治名人,在各国艺术家的创作中都能见到他的身影

那么问题来了,何为名人?很多在本国赫赫有名的人,到了国外并没几个人认识。君不见范冰冰每年戛纳都要以各种理由走几遍红毯,但脸盲的外国人还是把她认成张馨予。对于走红毯的明星,标识自己是中国人的方法是使劲添加中国元素。于是乎,从龙袍到纸扇,从唐装到花棉袄,各种方法都被娱乐明星们用过一遍,他们用这种方法告诉外国人:“记住我,我是从中国来的!”龙袍花棉袄,就是明星们的“标题党”。

这个道理在艺术家群体中同样适用。通过添加本国元素,来达到让世界记住自己的目的。而哪些人具有世界知名度,能让其他各个国家无差别熟悉呢?只有政治家。所以中国艺术家画毛泽东,俄罗斯人画普京,美国人画布什、奥巴马,新加坡人画李光耀,乌克兰人围绕独立创作,都是他们给自己做的一个个显眼的标题,用来当做国别的标签而已。

至于上一节提到的那两个例子,韩国艺术家画肯尼迪,印尼艺术家画希特勒,尽管他们有自己对作品的阐释,但一个不能忽视的问题是——韩国、印尼都缺少具有国际知名度的政治人物。没有本国的可画,就画其他国家的名人,先混个脸熟再说。

好吧,再说就是阴谋论了,人家艺术家都有自己的追求。

其实这种用政治人物吸引眼球的做法,在很大程度上是有效的。比如那位印尼画家的作品“怀孕妇女希特勒”是2011年1月在“艺术登陆新加坡”博览会上参展的。当年下半年,我国著名话剧导演孟京辉推出了一部新戏,名为《希特勒的肚子》,主要情节是:“1945年,已经56岁的希特勒肚子突然越变越大,没错,他怀孕了!为了掩盖这个事实,希特勒不得不弓着腰、驼着背,假装有病日夜操劳……”

印尼艺术家罗纳德·马努朗希勒特系列作品之一

孟京辉话剧《希特勒的肚子》海报

当然,没有任何证据证明孟导借鉴过印尼画家的灵感,也许只是时间凑巧吧。

四、大多数人不懂艺术,但几乎每个人都对政治略知一二

政治题材扎堆国际艺术展,最后的也是最重要的原因是——我们绝大多数人,其实不懂艺术。刚才说到,外国画廊负责人、策展人容易忽略过那些籍籍无名的艺术家,而会被那些自己熟悉的政治题材作品吸引眼球。其实,普通观众又何尝不是呢?

如果我们读一篇艺术展的报道,上边都是这样的话:“这幅作品把中国的传统笔墨与西方的现代构成,率性的造型与绚丽的色彩融汇一体,斑斓,朦胧,梦幻,现代。既饱含语言的感染力,又充满观念的启迪性,成功地将传统技艺转变为现代视觉的一道奇崛的风景,具有独特的风格美感……”哪位读者有兴趣读下去呢?

相反,如果我们读到的是这样的报道:“这幅作品巧妙地用肯尼迪和梦露的造型进行了再创作,你中有我,我中有你。他们二人的绯闻传了半个世纪,但据美国历史学家的考证,梦露与肯尼迪仅仅亲密过一次,那是1962年3月24日礼拜六的晚上……”你爱不爱这种调调?

以上的例子可能过于戏谑,但反映了残酷的现实。前一种是真正的艺术报道,尽力地去描述和概括了作品本身;而后一种则是以艺术为由头,说了一些其他的事。前一种更多见于专业艺术媒体,后一种则是多数大众化媒体的操作思路。无所谓对错,只是定位不同而已。对于面向多数读者的大众媒体而言,第一重要的是在真实准确的前提下,尽量做让人爱看的报道。

乌克兰艺术家在本届威尼斯双年展上的参展摄影作品,图注为: “别拍我!要不然明天他们会击毙我!”

艺术评论家、媒体、观众,几乎所有人对政治的熟悉程度都超过艺术。所以这也就支配了国际艺术展的各个环节:画廊会选取政治性强的作品参展,以提高作品售卖率;艺术家会乐于创作并送交政治性强的作品,以提高知名度;媒体会愿意报道那些政治性强的作品,以提高点击量;甚至观众都会倾向于跟政治性强的作品合照发在网上,以期获得更高的点赞数。

结语:

政治性强的作品之所以会在国际艺术展上扎堆,并不意味着艺术天然跟政治契合。只能说,政治是连接陌生国家与陌生人的最便捷的纽带。政治并无颜如玉,但政治自有黄金屋。